炸了!22 家中国企业疯狂吸金!全球经济衰退警报拉响!他们却把 「暖气」传递给每一个人

「全世界的经济在未来 3 到 5 年内都不可能转好」、「生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心」……

华为内网发布的文章《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》,分享了任正非对世界经济形势的判断和华为公司的最新纲领。

不仅仅是华为,「寒气」的传递正在向全球更多的行业和企业蔓延。

作为全球跨境电商平台、独立站 SaaS 平台以及数字广告平台的晴雨表,亚马逊、Shopify、Meta,二季度财报都透露出行业的低迷:

亚马逊连续两个季度录得亏损,销售额创下 20 年来的最慢增长;相比去年同期净利 8.79 亿美元,Shopify 二季度亏损超 12.04 亿美元,且平台 GMV 同比增速、MRR(每月经常性收入,订阅解决方案收入的方向指标)同比增速双双放缓;Meta 上市 10 年来首次报告营收下降(同比下降 1% ),也是连续第三个季度利润下降(同比下降 36% )。

从全球各大数字广告平台的情况来看,Meta 二季度广告收入同比下降 1.5%,为去年一季度至今的最低水平;亚马逊二季度的广告业务收入同比增长 18%,但增速明显放缓;谷歌广告业务二季度仅增长了 12%,增速也在放缓,其中最显著的广告收入放缓发生在 YouTube ——去年同期增长 84%,而今年为 5%。此外,Snap、Twitter、领英等平台的广告业务都出现增速放缓或者收入减少。

全球性大衰退,平台广告收入承压,基本上反应了品牌商对未来的预期。正如谷歌母公司 Alphabet 高管所言,广告客户面临产品短缺、需求减少,工资上涨以及燃料和其他物品的价格上涨等不确定因素,这迫使他们削减了营销力度,从而减少了在广告方面的投入。

削减营销力度之外,商家普遍实行着「优化人员」、「放缓新品开发节奏」、「更重视利润和现金流」等保守的策略。这是市场情绪回归理性的体现,同时也是供给侧大爆炸倒逼行业新一轮的洗牌。

当显性红利消退,粗犷式经营方式显然已经走不通,聚焦用户、聚焦产品,真正步入合规化、精细化运营成为跨境电商企业的新常态。

在今日举办的「2022 亿邦 DTC 品牌出海用户增长峰会」上,时尚眼镜 DTC 出海品牌小魔兽联合创始人王帅鹏总结反映了品牌商家们面对当下市场压力的理性思考:「抓好现金流、保持利润,待疫情过去一定会跑赢大部分商家。」

智能翻译耳机品牌 Timekettle 联合创始人秦子昂也指出,品牌出海需要理性认识技术、产品所处的阶段,根据 PMF(Product Market Fit,指产品和市场达到最佳的契合点)的程度,制定合理化的市场发展期望及预算。

「有质量地生存下来,才谈得上品牌全球化。」秦子昂谈道。

2022 还是品牌出海的好时代吗?

2020 年 - 2021 年,跨境电商的行业盛况不言而喻。品牌意识也在普遍觉醒。

从亚马逊「逃离」至独立站,虽不能解决根本问题,但它唤起了众多商家的梦想——拥有自己的用户是品牌化的开端。

DTC 品牌的倡导者、军火商 Shopify 在全球市场迎来爆发式增长:2020 年总收入达 29.295 亿美元,同比增长 86%;GMV 达到 1196 亿美元,同比增长 96%;全年净增 70 万商家。2021 年上半年延续了这一高速增长态势,一季度 Shopify 营收 9.886 亿美元,同比增长 110%;二季度营收 11.19 亿美元,同比增长 57%。

海外 DTC 品牌也在 2021 年迎来高光时刻。数据统计显示,包括 Warby Parker、Allbirds、FIGS、Hims & Her 在内的近 20 家海外 DTC 品牌,在这一年扎堆上市。

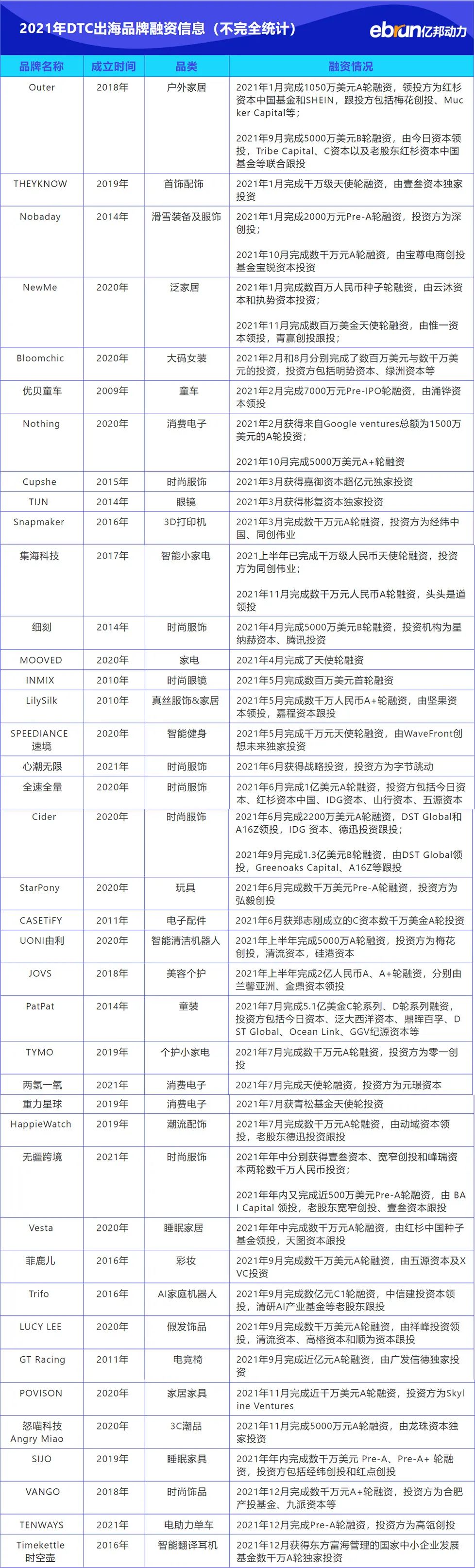

与此同时,中国的 DTC 出海品牌出现融资热潮。据亿邦动力不完全统计,2021年,约 40 家 DTC 出海品牌完成了 49 起融资,涉及时尚服饰、家居、美妆、个护、家电、户外运动、3C等众多品类,单次融资金额从数百万元人民币到数亿美金不等,且多家企业均是在 2021 年一年内连续完成 2 - 3 轮融资。

转折发生在 2021 年下半年。大量刚上市不久的海外 DTC 品牌股价遭受严重打击。「增收不增利」、「难以扭亏为盈」,成了他们的商业故事难以在二级市场奏效的核心问题。Shopify 的季度营收增速回落至 50% 以下,全年新增商家数也降至 30 万。

2022 年,「寒冷」有增无减。

就在二季度财报发布的前一天,Shopify 宣布公司将裁员 10%(约 1000 名员工)。首席执行官 Tobias Lütke 承认自己误判了疫情驱动的电商热潮会持续增长的趋势。随着消费者恢复原有购物习惯,在线订单量不断减少,Shopify 预计今年营收增长将低于去年。

商家们的挑战也摆在眼前。获客难度进一步加大、企业各项成本显著提高、消费者信心指数下降的趋势不断蔓延,无论大众产品还是中高端产品的消费都受到一定程度的影响。

DTC 品牌的「泡沫」被戳破。单纯看规模和模式的融资时代已经过去,资本开始更多关注企业自身的盈利能力、收入规模的持续增长性以及产品在所属类目的绝对领先优势。

与去年相比,资本的出手显然更加冷静、谨慎。2022 年 1 月- 8 月,约 22 家 DTC 出海品牌完成 22 起融资,比去年同期减少了约 10 起(去年 1 - 8 月共 30 家企业完成 32 起融资)。

「不能盈利的品牌都是耍流氓。」一位投资人直言,品牌出海是一个非常好的赛道,理想很丰满,但现实一些部分是骨感的。

众多 DTC 出海品牌创业者们仍在迎难而上。该投资人表示,DTC 出海品牌还在大量涌现,越来越多细分、垂直品牌出现,他们有机会先存活下来再慢慢壮大。

今日,亿邦智库在「亿邦 DTC 品牌出海用户增长峰会」发布《有效创新- 2022 DTC 品牌出海发展报告》,及其与全球专业支付服务商 Adyen 联合出品的子报告《 2022 DTC 独立站支付研究报告》报告。在报告中,亿邦智库统计发现,年销售额超 1000 万美金的中国品牌已经超过 2200 个,其中超过 5000 万年销售美金的已经超过 230 个,且数量还在增长。(注:数据统计时间截止 2022 年 7 月,此处所指品牌是运营主体为中国境内注册企业的商标)

「现在还是新品牌诞生的上半场。接下来,产品的差异化、多渠道和可持续的获客、价值观传播等,都会更加重要。」Outer 联合创始人 & CEO 刘佳科指出,做品牌的时间应该以 10 年来计算,需要有真诚的愿景和超越资本周期的耐心。

无疆跨境创始人兼 CEO 张晨帆在演讲中直言:「大家都在说市场形势不好、DTC 品牌跌得不行了,但为什么这么不好我们还在开品牌出海大会?我觉得这是我们的信仰。」

「Sales go up and down,brand stays forever.」张晨帆总结道。

重新理解 DTC

DTC 品牌的成长困境主要体现在两个方面:

第一,从细分品类切入,如果市场不够大,很快就触到天花板;

第二,在获客成本不断攀升的情况下,没有真正差异化的产品,很难维持顾客与品牌的持续关系,只能不断「买流量」,最终导致营收越高亏损越严重。

如何破?一个普遍的答案是:「我们必须走出一条区别于美国 DTC 重营销模式的新道路。」

正如刘佳科所言,从独立站做起的品牌,最初广告成本都非常高,占比能达到 40% - 50%,甚至是 60%,如何把它压到 5%,甚至达到不花广告费也有用户来买东西,这是当下DTC品牌能力提升的关键点。

易点天下 Cyberklick 海外电商事业部总经理 Rachel 则谈到,面对流量困局,企业破局的方式是「新营销」——打破传统营销中品牌、销售各自独立的低效模式,重新构建一个「全渠道覆盖,全内容沟通,全营销助力,全周期触达」的营销体系。

Rachel 指出,DTC 出海品牌在营销过程中,提高转化率的核心是品牌不断实践和复用内容生产机制、传播分发机制以及销售转化机制。具体而言,首先是通过多场景、多目标、多要素、多主体的方式,持续地输出内容素材,甚至跟用户一起共创内容;其次,要多元、高效地布局传播渠道,通过不同的内容、不同的触点触达到消费者,实现量变到质变;此外,还要建立及时周密的销售转化机制,在用户的全漏斗里或者不同的品牌活动里增加销售入口,实时触发用户的购物习惯。

据 Snapmaker 海外商场负责人吴树杰介绍,Snapmaker 构建了「全渠道整合营销」的应用理论,参考AARRR漏斗模型,在获客、激活、留存、商业变现、自传播五个阶段设计运营目标、确定流量推广渠道、确定核心运营指标和投放预算。他特别指出,「企业要验证流量质量,避免虚荣指数」。

DTC 不等于独立站已是行业共识,也是对前两年部分商家视独立站为解药的纠正。

一方面,很多品类、初创公司并不适合通过独立站来做品牌出海的起步;另一方面,大家已认识到,DTC 只是品牌发展的一个阶段,可以始于独立站,却不能终于独立站。不拘于渠道形式,以消费者为核心的 DTC 模式,才是对于品牌有益的。

「当流量成本不再便宜,综合的渠道能力成为品牌核心。」无疆跨境创始人兼 CEO 张晨帆在峰会的演讲中指出。

单板滑雪运动品牌 Nobaday 创始人 Rickey 直言,DTC 品牌如果只做线上会永远停留在卖货逻辑里,没有办法真正做到用户体验。而线下店是一个非常好的体验场景,可以把品牌文化传递到更广泛的人群当中去。

Outer 联合创始人 & CEO 刘佳科也表示,目前 Outer 正在探索线下零售渠道,包括和一些品牌调性相符的零售商合作,以及开自己的旗舰店。此外,Outer 还看到一个很大的机会窗口是 B2B。经历了过去两年的疫情管控后,旅游业和酒店业正迎来报复性增长,对于 Outer 来说,户外家具恰恰是全球 B2B、B2C 分化的品类,可以利用这个机会窗口进入 B2B,所以目前 Outer 也在和一些酒店集团洽谈合作。

「不要把自己锁定于只能做独立站、只能做亚马逊、只能做线上,最终都是要通过多渠道触达你想要触达的用户。」刘佳科谈道。

意识的转变显然是跨境电商出海企业品牌化发展的首要问题。如 Shopify 大中华区合作伙伴业务负责人蒋涛所言,除了基础设施的建设之外,DTC 出海企业更重要的就是品牌思维,很多卖家有供应链管理经验,但欠缺品牌资产管理经验,而这是非常值得研究的。

苏嘉科技创始人兼 CEO 谭嘉荣认为,DTC 的价值远不止于增加交易规模,也绝不是单方面触达消费者,而是双向的,卖家可以了解到消费者真实声音,消费者也可以直接触达产品开发和市场营销环节。

亚马逊云科技 DTC 业务生态负责人刘艳林认为,DTC 出海品牌的老板要关注三件事情:第一是经营目标,第二是市场选择,第三是品牌策略。

具体来看,在经营目标的选择上,应尽量以现金流和利润为导向。

在市场选择上,全球化生意的市场是分梯队的。一是新兴市场,二是发展中市场,三是成熟市场,其中,新兴市场是产品为王,发展中市场需要产品和品牌,成熟市场则要讲体验。相应的经营策略也不一样,在新兴市场,可以做渠道品牌;在发展中市场,可以做产品品牌;在成熟市场,则应该做消费者品牌、提供生活方式的品牌。

而对于品牌打造,刘艳林指出,有四个关键要素:

- 以技术为内核;

- 以倾听用户为起点;

- 注重用户为体验(包括支付、履约等等);

- 产品差异化。

「全球经济承压之下,跨境出海亟需强定价能力的品牌。」COOLPO 创始人兼 CEO 朱雷震谈道,目前市场上主要有三种定价策略:一是强定价,销量不增长,利润也会增长;二是弱定价,行业普遍在涨价,但可以通过自身的生产效率、规模效应或独特技术来提高效率, 使得效率的增速大于降价的速度;三是无定价能力,看天吃饭,别人涨价我也涨价,别人降价我也降价,行业有人进来收割,我就换产品换赛道。

「出海品牌必须找到自己的核心能力,成为具备强定价能力的品牌企业。」他呼吁。

亿邦动力联合创始人刘宸则在演讲中总结道:「 DTC 出海品牌将走向『三全』、『三品』、『三化』,即全阵营、全渠道、全市场,品牌分化、品类细化、品质提升,本土化、数字化、合规化。」

如何寻找跨境电商价值洼地?

「有效供给才能创造增量需求。」山行资本董事总经理吴莹在「 2022 亿邦 DTC 品牌出海用户增长峰会」的演讲中总结道。当跨境电商企业开始强调品牌,必须抢夺「产品定义权」,从过去单纯的供应链能力向海外输出,转变为「更精准的用户洞察+更强的产品定义能力+更高效的供应链组织能力」。

从今日出席峰会的 24 位嘉宾的演讲中,我们也找到了一些在寻找确定性增长的解决方案:

一、有效连接用户,提升用户 LTV

Meta 大中华区新业务发展副总经理陈震提到,今天能够顺利「闯」出来的新品牌,应该是一个主动连接用户和产品需求的品牌。「现在流行的各种社交方法,是鼓励『产品找人』这种『主动营销』的方式。在这种营销方式里面,受消费者欢迎的产品类型应该具有启发性、时尚感、展示性、创意性和功能性特点。」他表示。

据刘佳科介绍,Outer 的定位是高端消费,用户是家庭收入较高(比美国平均家庭收入高出 4 - 5 倍)的群体,在全球经济下行的趋势下,他们的消费能力仍然很强。Outer 吸引他们的点主要有两个:第一,把消费行为转变成投资行为,花 5000 美金不单是买了一个沙发而是获得了 50 平方米的活动新空间;第二,这个世界感觉很乱世,有战争、有病毒、有经济下滑,这个时候给消费者一种舒适感是很好的做法。

SPEEDIANCE 速境创始人兼 CEO 刘韬在分享产品创新思路时也强调了「懂用户」、「深度连接用户」的重要性。他介绍,SPEEDIANCE 速境通过数字技术让健身过程变得数据化、智能化、个性化,不仅可以为用户推荐相应的训练计划,还能够根据用户偏好,匹配正在做同样训练的课程、老师和学员,帮助用户长期坚持健身。

火山引擎推荐解决方案架构师张书玮指出,DTC 出海品牌在独立站的运营上往往会遇到三大痛点:一是用户偏好差异大,如果通过人工或「打标签」的方式洞察客户需求,效率是比较低的;二是新客老客留存问题;三是「二八效应」,评价越好的商品展示越靠前,用户越能看见、越会购买,但这样的循环对于平台上的中长尾商品或冷门商品是不友好的。而智能推荐算法能很好地解决精细化运营的问题,提高转化率和留存率。

二、找到符合未来发展趋势的赛道深扎

在品类趋势方面,Meta 最新发布的女装时尚趋势洞察白皮书显示,未来,最有增长机会的行业包括:

- 时尚服装,包含服饰、鞋帽、配饰等领域;

- 家居及园艺,包含摆件、大件家具、工具等领域;

- 健康美容;

- 体育用品。其中,未来的服装市场将呈现「兼容性、融合时尚、可持续性和虚拟时尚」四大趋势。

谷歌大客户部行业经理史帅克在分享指出,从全球消费市场来看,家居园艺行业目前前景乐观,机会多样。消费者在主动搜寻信息的过程中,将对生活方式的想象具象化为产品选择。据悉,2021 年至 2022 年,全球家居园艺品类预计将保持稳定增长,预估复合年增长率为 4.7%,与全球零售行业整体增速基本持平。

家庭储能出海品牌 Zendure 征拓创始人兼首 CEO 刘兵斌谈到,无论是聚焦细分品类还是瞄准大品类,首先需要考虑那些符合未来发展趋势的赛道,再结合团队、供应链、技术等资源禀赋,进一步选择细分品类赛道进行深耕;在此基础上,再根据业务发展需求,进行品类上的横向拓展。

三、做可感知的创新、为社会创造价值

重力星球是全球第一家将传统蓝牙音响设计成外太空机器人风格的电子品牌。其创始人黄勇在峰会演讲中介绍,重力星球的产品并不只是基于功能上的创新,而是增加了很多玩法。比如,和头部 IP 合作,增加新的配件;和艺术家合作,用潮玩的「做旧」工艺。把这些应用在 3C 产品上,收获了一批忠实的年轻用户。

「我自己经常研究年轻人的生活场景和社交话题,并试图从中找到痛点,这能够带给我深刻的设计灵感。」黄勇谈道。

Timekettle 联合创始人秦子昂直言,自己要坚持做可感知的创新,为行业、社会创造价值才能立得住品牌。具体来说,就是要从真实的场景和体验中、从核心理念和功能支撑中,去寻找有效创新的办法,且必须分阶段有序进行。

Snapmaker 海外商城负责人吴树杰指出,DTC 运营体系包括「产品创新」和「大运营创新」两大业务方向,具体可以拆分为产品创新、供应链创新、营销创新、用户运营创新和团队成长。

四、提升本地化能力

创始人兼 CEO Rickey 指出,Nobaday 无论是研发、设计还是产品,员工都是当地人、当地技术,沿袭的是当地最核心的文化。他认为,只有文化「侵入」,才能够真正扎根欧美市场。

MTC Global 联合创始人周涌指出,跨境出海品牌的本土化要从用户洞察的本土化、内容创作的本土化、用户运营的本土化,以及 PR 的本土化做起。

五、跳出「跨境」思维,做国际品牌、全球化企业

对于跨境电商从产品出海到品牌出海的变迁过程,苏嘉科技创始人兼 CEO 谭嘉荣认为,这实际上是品牌全球化的过程,未来的品牌可能运营体系、原产地、消费群体都分别在不同国家。

在山行资本董事总经理吴莹看来,「跨境电商」其实不仅限于「跨境」,更精准的描述是「全球化」。中国拥有众多全球范围内最有优势的产业链集群,会有一批优秀的企业能利用好这一优势,并通过全球化渠道做到全球用户触达。

「跨境电商的未来是全球化企业之间的角力。中国企业将与海外企业共同竞争『产品定义权』。」吴莹谈道。

无疆跨境创始人兼 CEO 张晨帆也指出,「我们是中国企业,但不要把自己限定成中国品牌的出海,而是要做国际品牌,要把自己的格局打开」。BRANDSTAR

本文由合作方供稿,品牌星球编辑。

0 个评论